我最喜愛的我的詩歌

- 作者:蔡肇祺

- 發行所:中國意識科學研究會

- 出版日期:1991/11/20

購書資訊:

- 光華雜誌社網路書店

- 若採用郵政劃撥方式購書,請連絡光華雜誌社有限公司,洽詢運費和劃撥手續費。(02) 2507-2807

序

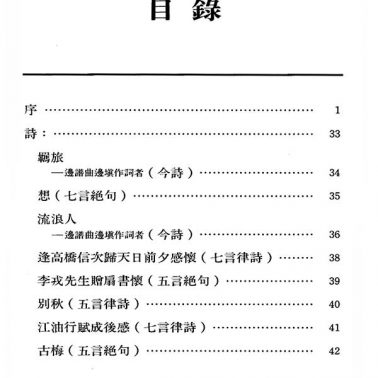

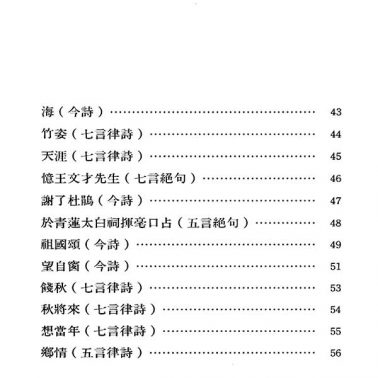

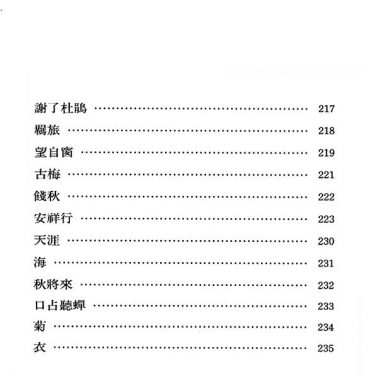

無隙可擊的,頂好的,憑這個原則,就選出了:我作的詩三十三首、歌詞也是我的詩的歌二十二支,而把它集在這裏。這五十五篇,也就是我的最喜愛。

李白的詩,很多人說:學不來,不能學;我却說︰不是學不來、不能學,而是不想學、不敢學。因爲,其人的格太高,於其心底,在以爲︰那不是詩句,那不能算是詩句,學了像李白作的詩,自己的格會貶低,會被人家譏笑那怎麼會是詩句!這纔是從人心來論的實況。或許有人會以爲︰我怎麼這麼說,那不是事實,他是很喜愛、嚮往李白的詩的,怎麼會變成看不起李白的詩?不錯!他覺得高攀不了。但,那只是他在覺得罷了,那並不是他的心,藉其感覺到的所表現出來的實況。

在這裏,舉出李白的詩句,就會明白我所言。起句,乃是一首詩的至要關頭,但「蜀道難」的,却是︰「噫吁嚱!危乎高哉!」,這,有誰會把它當做詩而咏出這樣的句子?而「靜夜思」的「牀前看月光,」,「擣衣篇」的「閨裏佳人年十餘,」,「猛虎行」的「朝作猛虎行,暮作猛虎吟。」,「橫江詞六首」其一的「人言橫江好,儂道横江惡;」,「夜泊牛渚懷古」的「牛渚西江夜,青天無片雲;」等,豈非會覺得它太庸俗、沒甚麼好說,而就不屑咏出?至於不是做起句的,則如︰「蜀道難」的「其險也如此,嗟爾遠道之人胡爲乎來哉!」及「錦城雖云樂,不如早還家!」,「久別離」的「東風兮東風爲我吹,行雲使西來!」,「月下獨酌四首」其三的「不知有吾身,此樂最爲甚!」等,豈非也因覺得其不是詩句或太庸俗,而就不屑入他的詩?又像「橫江詞六首」其五︰「橫江館前津吏迎,向余東指海雲生,郎今欲渡緣何事?如此風波不可行!」整首,這,相信也會被認爲太庸俗,而不屑其當做詩句的。

因爲是李白咏的,於是,就覺得好,而自己却不想、不敢咏那種詞句做其詩句,而他所以不想、不敢,其實,又由於不屑,則究竟李白的詩是學不來、不能學呢?抑或不屑其爲詩句爲因而導致的不想學、不敢學?

由於李白的詩句太平實,平實得會使人無意識地覺得︰那可當做詩句嗎?那豈非太庸俗?以至在因會作詩而又自覺得高人一等之格的作祟下,就以李白其詩仙的名氣之大爲掩飾,而自自然然地敬而遠了李白之詩,纔導致說出了李白的詩學不來、不能學等話來。不然,不像詩句而如文句或以爲是太庸俗的句子,一般人豈非更容易賦出?那怎麼會變成學不來、不能學了呢?

李白的詩的好,就是好在其平平實實;而平平實實,又正是詩的正統。所以,唐文宗,也纔會詔李白的詩歌爲有唐詩歌、草書、劍等三絕其首。

我這條魂,最重實實在在。所以,我的作品,都平平實實。因此,李白纔賦得出︰「牀前看月光,」,李煜纔賦得出︰「無言獨上西樓,」,文天祥纔賦得出︰「皇恐灘頭說皇恐,零丁洋裏歎零丁;」,而馬昂夫,纔賦得出:「不知那答兒是春住處?」。這四世,都是我這條魂的過去世。

中國道統的歌與曲,都成自當今的「樓」、「雷」、「彌」、「梭」、「拉」等五音,而不具「發」與「西」二音。我是踏入心國、活心國之後,纔會作曲、作歌的,而通明界即天上界的音樂,却皆僅成自「樓」、「雷」、「彌」、「梭」、「拉」等五音,於是,無論是從大宇宙的立場說或中國的立場說,譜中國詩所成之歌,其曲,還是僅成自上舉五音爲平實。此乃我所譜之曲、所作之歌,都只用上舉五音的原因之一。而另一個原因,則由於「發」、「西」二音,會使唱者、聽者的心,變成容易暴躁,因而不好,我纔不用。

我,譜曲作歌,不使用任何樂器,亦不發聲音。這樣,纔能避免活躍在四次元世界之混聚界的諸魔干擾,纔能抓住脗合其歌詞之詩內容的音符及其長短。還有,我所譜的歌譜,其節拍必爲四分之四,此乃由於「音」也是大宇宙間的動力之一,而動力的天數,却爲四,所以,末節而外的每一節,都能飽和四拍,其動力,也纔算得上完滿。節拍四分之四的歌譜,具一個要點,那就是︰每一節的第三拍,倘爲休止符或具休止符,其第四拍,若不具特殊條件,如「蒼冥所藏八支歌」之一支歌的休止符須在一七○個以上等,則須具休止符。其所以需要如此,是因︰這樣,纔有助於唱者的腦細胞感應度,不會因老化而減低。而唯有這樣,也纔能防止︰足四十六歲以上之年齡的人,因其我執的增強所導致的表面意識想念領域中的感知生命能的繼續貶質。

我嚮往︰王維的「雜詩」,李白的「靜夜思」,白居易的「三年別」,蘇軾的「花影」,馬致遠的「天淨沙秋思」。

王維的「雜詩」,於若無其事的探問中,就把少年王維的野得天眞一面,藉他自己的筆,表現了出來。這和「九月九日憶山東兄弟」裏的少年王維,判若兩人。他的這種野得天眞,到了其「相思」,就正經起來了。然而,却還是「雜詩」好!王維的信佛,說不定就是由他這首「雜詩」中的「來日綺窗前,寒梅著花未?」兩句的感傷所引發。

李白的「靜夜思」,就是他那時點的身與心的一齣實況。就只那麼一回事,沒有別的。李白的厲害,李白的偉大,也是在這裏!客地的冷清,盪在心頭的鄕愁之酸,隻字未提,却滿篇皆是。不弄文力,而甘使它平庸得樸實,誠千古絕唱!

白居易的「三年別」,其別後相思而望天、望月,雖古來多有,但却沒它的殷勤,殷勤得三、四句,似其人重補了斷腸而又繞,似明月一再地又回到了其圓,這麼繞回着二、首句不窮!好極!妙透!

蘇軾的「花影」,句句絕妙!都把「眞」直接昇華到了「美」。尤其是首句首四字的「重重疊疊」,更把被感覺爲平面的花影,還元成其活生生重疊着的花叢之影了,且又從庭院上了瑤臺!且從其二句的「幾度呼童掃不開;」,使人感覺得出︰落葉的飄,季節是秋。那麼,其花,究竟是甚麼花?使人自己去猜罷!寫的明明是花影,却又如他自己在顧影自憐、自傲呀!

馬致遠的「天淨沙秋思」,把空間與時間,交會、凝結在其末句的「斷腸人在天涯!」裏了。而成小令天淨沙其命脈的前三句,那挾二句其遊子所嚮往的家的溫暖,於首、三兩句的異鄕的景的蕭瑟與遊子自身的淒凉之間,妙透!難怪會被譽爲元朝小令之冠啦!

回過頭來看我自己作的,而把自己最喜愛的,選出了三十三首集在這裏。嚮往先人的,喜愛自己的,來看看其中有沒有類似的,以使自己得以感欣慰或鞭策自己能更上進,這,應是有意義的。

歌,乃是詩的延伸。從年輕時候起很愛唱歌的我,近十數年來,唱自己所作的歌,尤其是歌詞之詩也是自己那純屬自己所作的歌,結果,我就自自然然地更會作詩了。這,應亦屬於詩的一種延伸罷!

而也唱我譜成歌的王維的「雜詩」、李白的「靜夜思」、白居易的「三年別」、蘇軾的「花影」、馬致遠的「天淨沙秋思」。於是,我,終於眞懂了︰古來,把詩稱做詩歌的原因了。把詩呌做詩歌,那不僅是把詩的吟咏,當做歌之謂而已。那是︰詩,應該把它譜曲成歌;詩,應該以人人在其一生裏,須歌頌、歌咏、誦念的點點滴滴,做其內容。

於是,就把古人稱做了詩歌,我却眞的把詩譜曲成了歌之歌,其歌詞的詩也是我作的,選出了二十二支在這裏。這樣,能使自己,也陶醉在自古到今的詩歌其生命之中。這,又像詩般地,能使我自己感到欣慰,能鞭策我自己更上進。

歌要好,畢竟要先具當其歌詞的好詩。除了邊譜曲邊塡詞而成之歌外,這件事,乃絕對需要。當然,若是不管歌詞之內容如何,要譜甚麼曲就譜之人,則不必有這種事的。但,這種人,怎麼算得上是作曲家呢?這種人,應屬乩童纔對啦!於是,以一般而言,要成一支歌,重要的,還是要有當其歌詞的好詩。換句話說,無論是古人所說的詩歌也好,今人譜古人之詩成歌的歌也好,抑或我把我作的詩譜成的歌也好,其根本,都在詩。詩,是歌的命脈!而詩,尤其是今詩而外的古詩、絕句、律詩、雜詩、詞、散曲等,其能否平實,往往又決定在其首句。這,由上舉李白之詩,相信就能明白。而其中的律詩,不管其爲五言或七言,最難作得平實的,却是三、四、五、六句的兩副工對。近數年來,我作詩,就特別注重起平平實實這件事。而細觀集在這裏的三十三首詩當中的今詩而外之作時,但願不愧對自己辛苦活過來的諸往世之念,便也油然而生。因而,也就信手把覺得已堪稱平實的句子撿了出來。

「想」的「想到盡頭想不開,」,「菊」的「移來栽畫三五枝,不忍倚籬耽相思,」,「掬甘行」的「只望人家對我好,」、「都是緣生在牽連,」、「但願健康還會病,」、「生命光輝只發散,給人慈愛是當然;」等起句,已很屬平實到庸俗了。而非起句且非工對之句,則︰「想」的「盡力而爲而已哉!」,「逢高橋信次歸天日前夕感懷」的「想能相聚肉身好,」,「李戎先生贈扇書懷」的「遠從千里外,」,「於青蓮太白祠揮毫口占」的「故鄕雖少改,鄕味依舊哉!」,「詩心」的「也嘗流浪,也逢佳節悲傷!」,「菊」的「易安纔來消瘦姿。」,「口占聽蟬」的「只是蟬更換,人還在世間。」,「七夕近而思李煜」的「李煜纔能到詞帝?」,「一般兒」的「洋車公車都同款,坐着一般的屁股兩片;」、「錢財身外物,生不帶來死不帶去,」、「身外物愈多,煩惱也愈多;」、「你會說話俺會說,俺會坐椅子你會坐,」、「十元一箇百元一箇,」、「俺却自箇兒開箇藥局,服起藥來方便極,」、「餘生不坎坷?子孫好過?」、「對天對地也對人,」,「安祥行」的「合乎己意以爲是,我但沈淪業海中。」、「只是人心人不理,」、「人和牲畜際遇同,」,「掬甘行」的「人生種種憑緣分,」、「不聞四海皆兄弟?」、「一生短暫莫虛度,」,「江油行」的「李白後身想回蜀,尋回往世舊家園;」、「還有三位本會員,」、「參加落成歸來閣,」、「翌日飛往成都去,」、「盛唐曾都相愛慕,」、「行李將到大門口,」、「盧虚舟已候在外,」、……等,也很夠平實的。而律詩中的工對聯副,其很平實的,則有︰「逢高橋信次歸天日前夕感懷」的「要使人心空朗朗,不遺餘力長孜孜;」,「別秋」的「季餘三兩日,心盪許多周,」,「餞秋」的「迎風花瓣瓣瓣落,入耳鳥聲聲聲哀;」,「想當年」的「暴戾大都爪牙輩,斯文多半主腦身;」,「安祥行」的「感知感受而遺亂,執着執迷到發瘋;」、「完成即暢緣生線,恢復本來徧在神;」、「不墮時潮添墮性,長浮業海看浮雲;」、「一粟何堪淪業海,半生以至任漁翁,」、「回味從前八正道,有勞經久七魂身;」、「長記田園樸拙影,不思湖海渺茫身;」、「一生本是一飄渺,百歲原來百夢痕;」,「掬甘行」的「別人那會合己意,自己幾時服人言?」、「但願別人對己好,不甘自己給人甜;」、「把持生機活現在,播種好因理從前;心小眼纔看不慣,胸寬淚便垂堪憐;」等。至於「鄕情」︰「懷才鄕不容,生到今生逢;往世有所賦,鄕親以爲榮,至今猶愛戴,對我倍尊崇;何有此差別,妒和愛不同。」、「跡」︰「地球印足跡,呼吸通天地,走過路一條,返回天上去。」、「衣」︰「一件新衣裳,童心喜氣揚;那年纔會愛,穿久布衣香!」與「春在」︰「花開花謝春纔老,春老思春更是好,人任冬催心不寒,胸回鳥唱愁能少;少年到老身常離,寒歲纔希情更繞;冬到盡頭冬無痕,一陽來復花鳥笑。」等四首,即爲整首都很平實之作。

這麼地撿出來自己所作,却隨着起了一喜一憂。喜的是︰我這一世活到今天,還對得起我的往世李白、李煜、文天祥、馬昂夫等四位。憂的是︰讀者是否會因而走入了打油詩的歧途?因爲,打油詩乃着魔之人之作!於是,除了但願讀者,能細辨其不同之處外,我能說的,只一句話︰能穩定於寫平實之詩,則即使李白,也要花將近三十年的工夫。能記住這句話,則相信就不至於作出打油詩來。

鄭谷的詩「讀李白集」︰「何事文星與酒星,一時鍾在李先生?高吟大醉三千首,留著人間伴月明。」中的「三千首」,並非誇大其言的形容詞,而是鄭谷所讀「李白集」裏的正確首數。又因其詩題爲「讀李白集」而非「讀草堂集」,可知鄭谷所讀的,並非李白將死之前託李陽冰付梓那一本,而是李白足四十七歲六月,於宣城託趙叔雲付梓的「李白集」。這一本「李白集」中之詩,就是三千首。而這一本,李煜也看過。但,到了宋朝,文天祥就找不到它了。而李煜所作的詞與詩,則給了趙光義即宋太宗,當大解拭紙毁了不少首,於是,流傳下來的,就只是其作品中的一小部分而已。文天祥,則於其生前,就出版了「指南錄」詩集,幸好,又能流傳到今!而馬昂夫,則於其晚年即足六十一歲起,就在杭州郊外,過着與世無爭的田園生活了,而由於其一生,對其作品又都沒有撿存下來的習慣故,能流傳下來其絕唱的「正宮端正好高隱」,那也就很不錯啦!

只要能留下畢生的好作品,那就行。而決定其爲畢生的好作品,又必定其作者本人,那纔行。試想︰若非功力高於作者本人之人,又怎麼能知其好壞呢?就是鑑於這個事實,近數年來,我的作品,纔只撿最好的,來出版單行本。這樣,纔使人人得以更加實際。因爲,留下了愈多,則給不很內行之人認識錯誤,而導致遺害今人以及後人的機會也就會愈多所致。而其中的詩與歌,則我就完全以文學與音樂立場的標準,來論它。我所以會變成詩則以文學立場爲主地論,歌則以音樂立場爲主地論,而不再以救人心魂爲主的立場論之因,乃我深深地覺得︰居住在臺灣地區之人之心,已很難從名利權勢的深淵拔出的緣故。

我的詩,我的歌,都會使人覺得︰我是一個道道地地的中國人。近十數年來,詩,尤其是今詩,中國人以中國字寫的,很多都不像是中國詩了。而歌,充塞於社會裏的,又有幾支是純屬中國的歌?這,以一句時代不同了,能了得嗎?時代不同了,道統就可以不要、就可以拋丟嗎?宋朝,也與唐朝時代不同啊!但,蘇軾,他,怎麼還會堅守着中國的道統,而沒放棄、拋丟了它呢?而文天祥,又怎麼能留下了「指南錄」?到了元朝,那不也時代不同於唐朝、宋朝了?在這種實況下,馬致遠又怎麼會留下了小令「天淨沙秋思」、套數「雙調夜行船秋思」與戲劇「漢宮秋」,而被譽爲元朝三冠了?且馬昂夫,又怎麼寫得出小令「雙調楚天遙過清江引春住」與套數「正宮端正好高隱」?其實,一句時代不同了,絕對不至於成理由的。問題的癥結,是在︰他是否眞的甘心做一個中國人之點?不必說到以做一個中國人爲榮、爲傲了,連生爲中國人,而做一個中國人,却也不甘心之人,則還有甚麼話可說呢?連他父母都對他沒有辦法了,還有誰有辦法?而倘連他父母也變成如此,而其更上一輩的親人又都不在了,則當然更沒有辦法啦!而倘連這種人,也說出有關中國道統的內行話,來評論古今的中國文學作品,則要怎麼辦?這,不能說不可能啊!倘發生了這種事實,而因他的社會地位具影響力,則不就會害今人以及後人無數?

所以,這五十五篇,詩與歌,我都把愈好的即我愈喜愛的,依序,編排在愈後面妥,且又在這裏,這麼說了清楚。

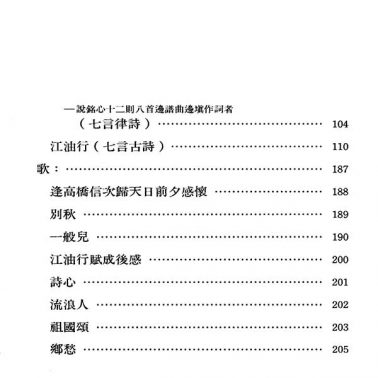

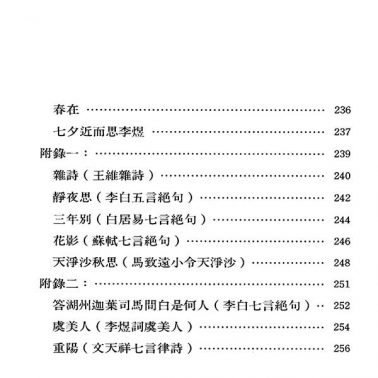

於此作後面,我且加了兩個附錄。

頭一個附錄,就是︰上述王維的「雜詩」、李白的「靜夜思」、白居易的「三年別」、蘇軾的「花影」與馬致遠的「天淨沙秋思」等五篇,及我把這五篇譜成了歌的歌譜五篇,合計十篇。這,可供讀者參考,來更深一層地清楚上述內容。

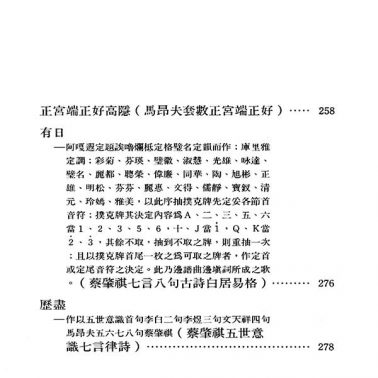

第二個附錄,乃是︰我的往世李白、李煜、文天祥、馬昂夫的作品,已由我譜成了歌的,我以其當世意識,各選出了一支,且加上其原詩作;再加上我以這一世的意識選出的,一支我作的歌與其歌詞之我作的詩;之後,又加上以李白、李煜、文天祥、馬昂夫與我共五世意識作成之詩,由我譜成了歌的一支及其詩。以上五世的獨作、合作,也都是詩與歌各兩篇故,合計就是十二篇了。李白的意識所以選「答湖州迦葉司馬問白是何人」,乃因將其通明界來歷賦出的,僅這一首,難得;李煜的意識所以選「虞美人」,乃因成了其絕筆,可貴;文天祥的意識所以選「重陽」,則由於我把它譜成了宋時的調子,堪惜;馬昂夫的意識所以選「正宮端正好高隱」,則因是其畢生頂尖之作,必然;而我所以選「有日」,則因它是我邊譜曲邊塡詞作成之歌,但,其詩之題、格、韻及歌之調,都被先定妥,且其各節首音符,又由二十三位同伴以抽撲克牌來先決定妥,不可思議。而譜李白、李煜、文天祥、馬昂夫與我等五世意識作之詩成歌的「歷盡」,詩與歌,都僅一篇,絕無僅有,所以,也就把它選加於後了。李白、李煜,後人稱他倆「詩仙」、「詞帝」;文天祥,足二十歲而中了狀元,由「指南錄」中的「正氣歌」、「過零丁洋」,得見其人、其才;馬昂夫,以一個少數民族的回人,而能擠上中國文壇;而我這一世,生在日據時代的臺灣,光復後纔認識了中國文,且又是一個畢業臺灣大學藥學系的醫學士,踏入心國、活心國,以至在救人心魂,却出版了詩、歌合計二十二部單行本。於是,我這五世,都關係了詩歌,而就因這理由,也就把這五世的獨作與合作之作,編做附錄二了。這,對讀者,應該有益。

這部五十五篇之作,加上附錄一的十篇,再加上附錄二的十二篇,就合計成了七十七篇。其中,純屬我的作品,即爲五十七篇。今天,是李白逝世了一二二九年的日子,我,能在此日清晨完成此作,相信也是可貴的緣生使然的。

但願讀者,也能喜愛這部我的最喜愛。

公元一九九一年

九月五日五時四十八分