一介草民隨筆老

(蔡肇祺詩選百首)

- 作者:蔡肇祺

- 發行所:中國意識科學研究會

- 出版日期:1993/12/6

購書資訊:

- 光華雜誌社網路書店

- 若採用郵政劃撥方式購書,請連絡光華雜誌社有限公司,洽詢運費和劃撥手續費。(02) 2507-2807

序

我是一個:以宇宙的太陽與異鄕的月亮爲生命資糧之基,而求心安之道,一路走過來之人。而就在其道上,詩,也成爲其所不可或缺的生命資糧的一員。於是,從虛歲十四歲即足十三歲的九月十日即中秋起,我就開始作起了詩。而就在那一年的十一月十一日,我也開始鍊起了武。

由於我是一個土生的臺灣人,出生後到足十二歲所活的,正是日據時代的環境,所以,從幼稚園到小學所受的,乃是日本教育,直到臺灣光復後進入了臺南一中初中部,我,纔認識了國文。這也就是:我早年作的詩,以用日文寫的爲多的原因。集在這裏的第一首,乃存留在我的詩稿中的頭一首用中文作的詩。它,我作於公元一九五一年十一月二十四日十四時十五分,是我在讀臺南一中高中部的時候作的,當年,我,足十八歲。而這一首,且是擬被說爲無名氏,其實是北朝盧湖所作的「敕勒歌」而作成的。然而,我却愛詩!於是,從高中時候起,我就拼命地充實國學。而到了讀臺大藥學系期間的丁酉年即公元一九五七年,我纔對作中國詩,稍稍有了眉目。

詩,我除了「辭」而外都作。而我又把樂府、不按牌格的詞等都稱做「雜詩」。於是,歸納我作過來的詩的相異類格,則有五言古詩、七言古詩、五言絕句、七言絕句、五言律詩、七言律詩、雜詩、詞、小令、套數與今詩等十一種。而單以五言絕句、七言絕句、五言律詩與七言律詩等,於唐朝,奠定了其基而又開了花、結了果的詩的四種相異類格而言,我,七言作比五言多;而七言之中,又,早年絕句作得較多,近十年來則律詩作得較多。其所以如此,乃七言比五言表現出的内容較豐富,而律詩,又因有三、四、五、六句的雙聯副之存在故,較容易增强筆力。但,這也可以這麼說:七言比五言好作,七言比五言通俗。然而,我却非因好作纔多作,而却因爲通俗纔多作;此乃:畢竟,我今生是負救人心魂的使命來的緣故。還有一點可說的,就是:我活李白那一世,七言律詩作得太少了,所以,今生,我必須把它補過來。

做中學生時候,每週要寫週記,於是,我幾度也想自己寫下日記,來清晳往後的回憶。但,多想寫,却也都寫不了幾天就中止下來。而一本、一本等於是空白的日記簿,後來,就被使用在其他方面了。於是,我就把作詩這件事,當做了寫日記,雖不是像日記般地天天寫。當年,會使我有了這種想法,相信是我活過的文天祥那一世,其經驗使然的。而我所存留下來的頭一首中國詩,是擬如詞的敕勒歌,且結婚十年的感慨,又以詞牌格綺羅香寫,這也是要我踏入心的世界後,我曾活過的李煜之筆力,我得以受用所致了。因爲,即使有了多輝煌的往世,倘今生的表面意識中,不具相當程度的同類内含,則一個人是沒辦法受用其往世之力所致啦!而我所以會作不按元朝小令牌格而更富散曲味的套數,乃因我踏入了心的世界,而又恢復了本來面目阿咖諦沙,纔能把生於元朝而作過散曲套數的馬昂夫那一世之力,輸入表面意識來做我今生之力,且又把它發揮得更加淋漓盡致的。但,以上所說的,却也要我具活過李白、李煜、文天祥、馬昂夫等曾作過詩而又達某一程度筆力的往世,纔有可能。因爲,現象界人而要但憑其有生一輩子之力,就能成一藝、達一道,那絕對不可能!

我是癸酉年生的,而今年又是癸酉年。就在這輪迴了一甲子、到來了耳順之年之際,我把今生活到今天所作而存留下來的詩,仔細地看了又看,而選出了這百首。而我所以這麼做,却尚具一個原因,那就是:今年的十二月八日,恰逢我踏入心的世界二十週年,因而於其前,我要出一本堪說是畢生力作之詩。去年七月,我出版了「我所認識的太極拳」,那是我今生的武的力作,而這一本「一介草民隨筆老」,應是我今生的文的力作。照理說,踏入心的世界二十週年的紀念性著作,應該是有關神理方面的來得適當,這,不錯。但,太極拳,我却未踏入心的世界,就能發隔物的凌空勁了,而詩,我却踏入了心的世界、恢復了本來面目後,纔能作到十一種相異類格,而又纔寫得出一般人寫不出的内容來。如此說來,則這一本拙著,亦當然可做爲踏入心的世界的紀念性作品啦!而我所以在這裏提這件事,乃在說明這一本詩選的重要性。

以我活過李白、李煜、文天祥與馬昂夫等四世再加上今生的作詩經驗,則好詩其好,必好在其「實」,好在其「穩」,好在其「密」。「實」,乃内容平實適中;「穩」,乃句句坦然不突;「密」,乃結構愼密老到。捨此「實」、「穩」、「密」三項,而言詩之好壞,乃我這條魂之所不知。其實,人而懂得詩的好壞,則其人必定已作成了相當多的好詩,否則不僅不可能,也不合乎邏輯。看過、讀過、背誦過、研究過,和其人作得成、作得好,乃兩回事。然而,千餘年來,詩,却被未曾作成上百首之「詩人」,斷定了先人的大作其好壞!於是,先人的大作,就人云亦云地到了今天,好詩,則有的,被埋沒,而非好詩,則有的,却反而被歌頌成了千古絕唱,以至害得愈後來之人,就更認不出詩其好壞來。這,眞是罪孽!更甚者,則如清朝的孫洙,心血來潮要編甚麼「唐詩三百首」,而自己又不全力以赴,還賴其妻幫他選抄,以至明明在「草堂集」中的李白的「靜夜思」是「牀前看月光,疑是地上霜,舉頭望山月,低頭思故鄕。」的,就把它抄錯爲「牀前明月光,疑是地上霜,舉頭望明月,低頭思故鄕。」,害得時人、後人,大都隨着也犯上了奉其假傳之罪了!然而,人而會受其騙,却因不知會作詩之人,其所作之詩,起碼也會考慮到内容之「實」這件事所致。試想:凡是中國人的牀,豈不是都放置在房屋之内?當然是啦!那麼,面對開着的門,而坐在牀前踏脚板上的李白,如果明月光是通過門而照到牀前來的,則他還會疑是地上霜嗎?霜這個東西,眞的會降到屋裏來?李白,眞的笨到會以爲這樣?不然,牀前的明月光,他怎麼會疑是地上霜?荒唐!他看的是屋外地上的月光啊!這樣不就很合乎邏輯了?難道爾後的文人,連上述常識也沒有?否則在當大學中文系、國文系教授的,怎麼也還有人在以爲「牀前明月光」纔對?至於三句,則倘是「舉頭望明月」,那豈非就會使人覺得:李白是坐在屋外、庭院的?其實,他是坐在牀前呀!坐在屋外之人,即使不是專爲了賞月、看月光,則他要看月光,却也看天上或屋外的月光纔合乎邏輯啊!怎麼會反而去看屋内牀前的月光了?有這回事?豈有此理!後人眞的大都把李白當做瘋子了,是嗎?而一個人,除了他是正坐在屋外、庭院而外,在屋裏,眞的能舉頭望明月嗎?這,除了從天窗望而外,有可能嗎?而又,誰說當年李白寫「靜夜思」的茅屋,具天窗的?由此也曉得,「舉頭望明月」是錯的!事實上,他是舉頭望門外不遠處那山頭上的月,於是,他也就寫下「舉頭望山月」了。他的人,始終都坐在牀前踏脚板上。「靜夜思」的前三句,都是從那裏通過開着的門,他所看、所望的實況。而這,就是好詩所必具的三個條件中的頭一項「實」了。李白和後人無寃無仇,且當今的「李太白全集」所載的「靜夜思」,又明明是「牀前看月光,疑是地上霜,舉頭望山月,低頭思故鄕。」,在此事實下,除非你姓「孫」,不然,又何必唯孫洙之妻所抄錯之句是憑、是奉呢?如此,則你又何必去讀、去誦李白之詩?孫洙夫妻,現在還在連償界受苦!他倆一人各要墮連償界七千年,只因爲以孫洙之名編的這本「唐詩三百首」中的一五七首,有和原詩不一樣之處的緣故!

有的人作詩,乃憑甚麼靈感一來,而想到一句或數句好句,就以那一句或數句,去作成一首詩。其實,那並非一首詩,而是把原先那一句或數句,裝起如詩的框子罷了!這,呌「裝句」,而不呌「作詩」。這又正如同把一張畫,裱褙起來,或裝在框裏一樣。這種裝句而成之「詩」,具一特徵,即:其一首當中,只原先那一句或數句,特別突出。於是,作詩而成了一首後,使人覺得其中有一句或數句特别好,則那一首詩,就稱不上好詩了。因爲,一首詩當中,有一句或數句特別突出即好,則那不就等於其餘諸句相對地顯得不好,則它怎麼能屬好詩?外行人就是不懂這一點,因而一首詩,只要使覺得那一句好,他也就不管其好是否在上述的「實」其範疇之中,而一味地以爲甚至斷定那是一首好詩了。其實,那頂多也只是「句好」而已,並非「詩好」。所以,倘其人所作的詩都這樣,則他就並非一位詩人,而只是一位造句家了。造句家所裝句而成的作品,當然就不同於詩,且又當然不能與詩相提並論纔對啦!不懂詩之人,就是不知這一點,纔會誤及時人與後人,而把非詩當成了好詩,去歌頌、流傳的。外行人說内行話而當起專家、權威,去誤人、害人,這種罪孽,怎麼至今仍被人忽視着呢?可嘆!所以,作詩,必須顧慮到上述的「穩」。不然,連詩都作不成了,則又怎麼能作成好詩?而就是不懂好詩必「穩」之人,也纔不曉得李白的「靜夜思」,究竟好在那裏的。

並且,上述好詩必具的「密」,如果不具「穩」,則也就無法顧及「密」了。試想:「密」,則需要做到一首詩其結構上的呼應,因而倘「呼」的一句突出,而「應」的一句不突出,則要如何去「呼應」呢?有可能嗎?若有,則那又是非我這條魂之所知啦!而那又很可能就是一首不顧呼應之「詩」。那怎麼會是一首詩、一首好詩?或那並不是一個心存中國道統之人所作的中國詩啦!若是這樣,則那當然也就非我在說的詩啦!地球上之人類,其這一段文明的中國詩中,最容易顧及其結構使「密」之詩格,即是合稱七言律詩與五言律詩的「律詩」。因爲,其一首八句,有三、四句與五、六句的二聯副之自工對、大工對,而除任何類格之詩,都需要顧及其必須一句連着一句這件事外,尚有:起首句的「起」,二句承首句的「承」,四句轉到五句的「轉」,六句折爲七句的「折」,以及末句合七句的「合」。而還要加上:首句的呼,末句的應;二句的呼,七句的應;三句的呼,六句的應;四句的呼,五句的應。以上,都樣樣顧到了,且顧得好即表現得隱隱約約不露骨了,這樣,一首好詩,也纔告成。作律詩而外的其餘類格之詩,雖沒像律詩那麼嚴得明顯,但,一句必連着一句外,起句的重要,却也關係着其整首,而其句與句之間,往往也存有「承」、「轉」、「折」、「合」,又,其前後之句,也仍存在着呼應之事等,都絕不能忽略的。這,就是「密」。我所以常教有緣,要增強作詩的筆力,則多作七言律詩之因,在此;而其所以是七言而不是五言之理由,則已在前面提過了。

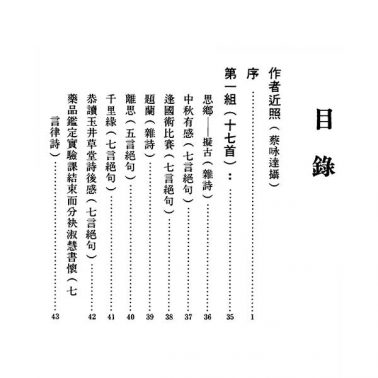

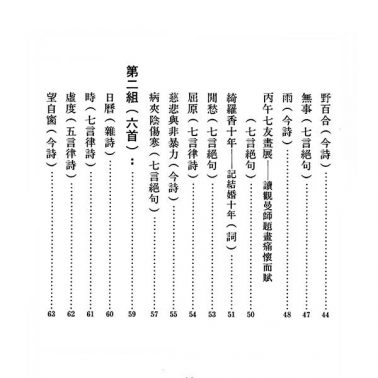

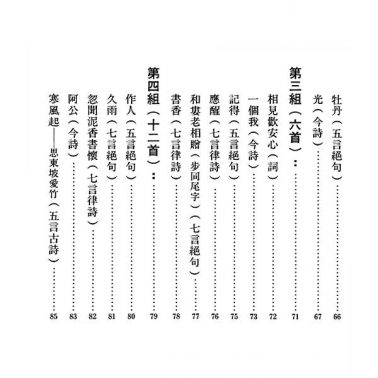

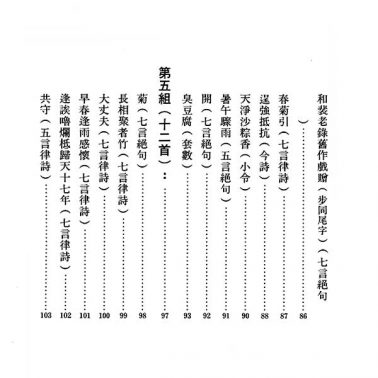

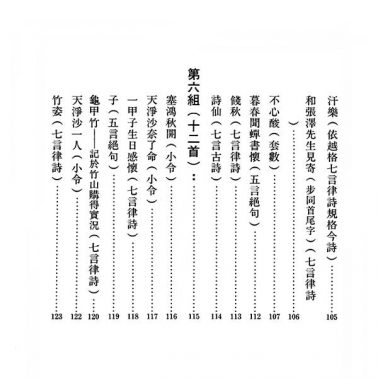

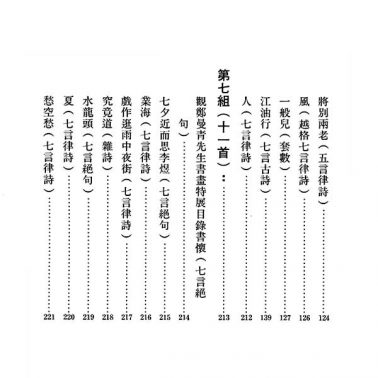

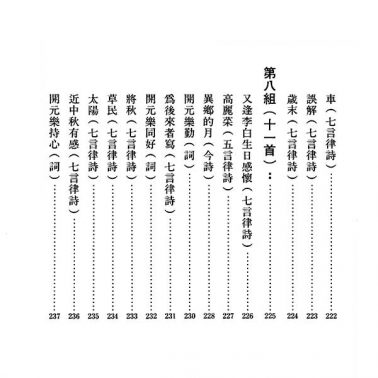

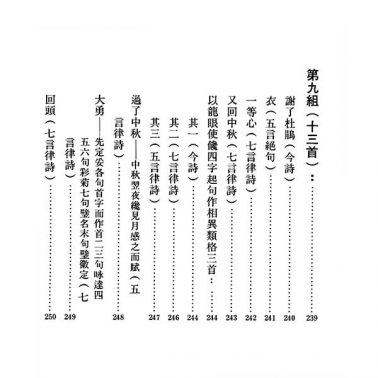

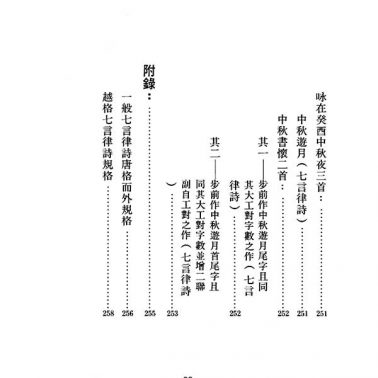

然而,「實」、「穩」、「密」三者,却存有一道底線。那就是:作詩,不能因太顧慮其能具「實」、「穩」、「密」,而失去詩味。這也就是說:作詩,不可「實」、「穩」、「密」到詩味奄奄!因此,欲成好詩的「實」、「穩」、「密」,乃須在不失其詩味之下做到纔行。於是,能成好詩之詩,則必爲具詩味而做到了「實」、「穩」、「密」的文學作品。而就在此原則下,又能使其句句、全首生機勃勃,這就必爲好詩。而已做到了上述狀況的好詩,若要分其高低,則只賴兩個因素即可:一是筆力,一是生機。筆力愈高,生機愈大之詩,則爲愈好。集在這裏的百首,就是以這裏說的筆力與生機兩個因素,而把它分成了九組;且其一組中的諸首,又同樣地以其所具筆力與生機,再分高低,而把愈好的,列於愈後。因而倘讀者能仔細地讀,而比較,而領會,則相信必能看出其端倪來。倘讀者本身也能詩、會詩,則更容易分辨得出。

這九組中,第一組十七首,是我踏入心的世界之前之作,第二組到第九組合計八十三首,是我踏入心的世界之後之作。且把九組百首合起來說,則爲我足十八歲十一月二十四日,到足六十歲十月一日之作。於是,這一本,可說就是我四十三年來的心血結晶。這,以時間言,則足六十歲即今年作的爲最多,有四十九首;以詩格言,則七言律詩爲最多,有三十九首。其餘,則我足五十七歲作的有十二首,足五十八歲作的有十首,足二十四歲、五十四歲、五十九歲作的各有三首,足二十五歲、二十六歲、二十七歲、三十三歲、五十三歲作的各有二首,而足十八歲、二十一歲、二十二歲、二十八歲、三十四歲、三十七歲、四十九歲、五十歲、五十五歲、五十六歲作的,則各有一首。而有關詩格,則除了最多的七言律詩而外,七言絕句具十六首,今詩具十二首,五言絕句具八首,五言律詩具六首,詞具五首,雜詩、小令各具四首,套數具三首,七言古詩具二首,而五言古詩,則具一首。

我,足四十歲踏入心的世界後,到足五十五歲之間所作的詩,可說,都是爲了救人心魂而作的。因此,其間之詩,以純文學立場來觀看,則好的,總是不多。於是,足五十六歲即公元一九八九年起,我就又恢復從前未踏入心的世界時候那以純文學立場,作起了詩。這變化,乃因我能以詩救人心魂的,我都已作所致。集在這一本的詩,都純粹是文學作品。這一點,請讀者能記住。而我所以特別提這一點,乃因如此,纔更加有助於讀者能澈底地認識到,眞正的中國道統之詩其眞面目爲緣故。換一句話說:集在這一本的詩,都是本一脈道統的中國詩,絲毫不雜任何其餘之味!於這一段文明,連這一世,我已作中國人八世:我是後人稱爲大禹的文命,我是後人稱爲孟子的孟軻,且我是李白、李煜、文天祥、馬昂夫,我又是流楊家太極拳的楊露禪,而今世的我,即是一介草民的蔡肇祺啦!請讀者不要以爲:怎麼有名人都是我?其實,我這條魂,無論那一世,在生都澹泊於名利權勢,只不過都拼命於爲中國、爲中國人做一點甚麼過來罷了!名,乃是後人給流的,絕非我這條魂在生時自己求、自己留的!這一點,也請讀者弄明白。說眞的,如果我蔡肇祺愛名、愛利,則今生,只我的太極拳與神通,就早已享盡榮華富貴了,怎麼會到現在,還住在斗室,在作詩、出版書呢?

一首詩的好壞,決定在其首句,首句起得好,則其詩必有成好的可能,否則絕對好不了。這是第一要訣。一首詩的句句,都要整句地寫出,這樣,纔是正常,若是一出來只是半句或數字,那是病態,成不了好詩。這是第二要訣。詩,要各種詩格都作,不要只撿易作、想作的詩格作,如此,則擴大不了心胸即養不出詩心,且筆力也增强得極爲有限。這是第三要訣。多作七言律詩,因它最能增强筆力。這是第四要訣。詩,要慣在多人在的場合裏作,如此,則筆力必增强得快。這是第五要訣。作詩的基礎,在於工對,有緣就多做工對聯副,這,不僅對律詩有用、有益,且對任何詩格之詩,也都有用、有益。這是第六要訣。今詩,絕不可攙入洋味,這樣,則不僅今詩,且連其他詩格之詩,也都將會散得支離破碎。這是第七要訣。以上七要訣,乃專爲初入門者寫,但,相信眞的會中國詩的大家、方家,則必也會認爲絕對對。所以,請讀者,勿等閒視之。作詩而守着這七要訣,又循着上述「實」、「穩」、「密」三項,則剩下的,乃只待其人筆下風霜之足了。

詩,乃:有感慨而作,有題而作,爲酬和而作,爲試筆力而作,爲增筆力而作。這五種場合,乃是我所以作詩的緣起。人生,乃是累積點而成線的東西,爲主的,爲重的,是其日常生活、家常瑣事。所以,人其入詩的内容,不要只撿人生大事,那就一輩子作不了幾首。現在,很多在作詩之人,都僅以出乎其家常之外之事爲内容入詩,這,並不正確。尚且,倘僅以這種内容入詩,則其人所作之詩,便很容易偏倚於誇大其辭或裝模作樣之範疇,以至乖違詩之堪成好詩其三條件中之「實」。這以逢甚麼典禮、聚會纔寫,見甚麼貴人、貴賓纔寫等,而可明白。即使是家常中的芝麻小事,即使是時潮裏的一點感慨,都能寫,都會寫,這樣,一個人纔有可能成能詩、會詩的。且倘愛詩而在作詩之人,眞的這麼做了,則他也纔有可能維持其詩興於長久的。

我是一個長年遊子。足四歲就離鄕背井到臺南市上幼稚園,接着上小學,而逢二次大戰的空襲而輟小學返鄕避難,而一光復,又到臺南市上臺南一中初高中,接着到臺北市上臺大,之後入營服預備軍官役,而退伍自大金門,接着又闔家遷徙永和,而就一個月出差上半個月之職,而棄職專顧自己開的扶生藥局,而踏入心的世界,而爲了能一心一意地救人心魂,終於在足四十四歲的二月十五日,應有緣之請,離家活在衆生之中,而先居於臺北市金山街寓所,繼而居於本會即中國意識科學研究會會館至今。如此經歷,當然地就成爲一個長年遊子啦!怎麼能說不是?

澹泊名利,虛懷若谷;歷盡滄桑,但爲贏己。這四句,是我從足十三歲起,藉文、藉武、循理、循道而走在求心安之路上的我的一貫人品、人風。於是,我,從呱呱落地的南化,走到了永恆故里的至中界!而詩,就是其歷程中的很重要一員即一個人生伴侶、一道生命資糧。詩,我就是這麼地愛過來的!但願讀者,亦能從本書,而獲取到人生伴侶、生命資糧。

公元一九九三年

十月一日二十三時二分

於臺北市中國意識科學研究會會館